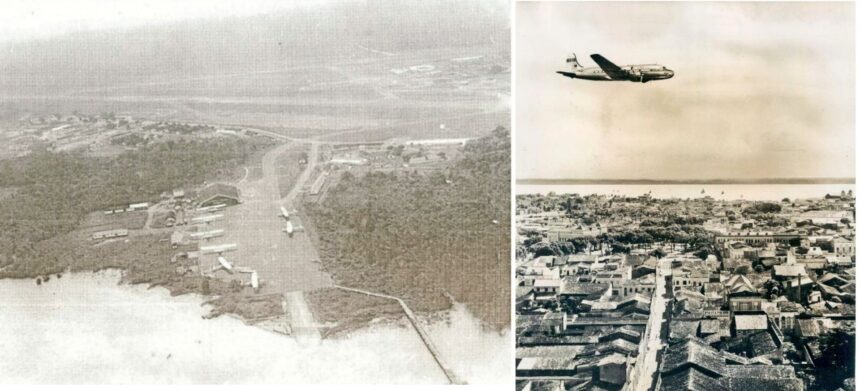

Base aérea de Val de Cães e cidade de Belém, década de 1940 (Sixtant/IBGE)

A cidade de Belém do Pará, embora muito distante dos campos de batalha, foi afetada diretamente no seu cotidiano pelos efeitos da Segunda Guerra Mundial. A capital paraense estava no caminho entre as indústrias que produziam os aviões na América do Norte e o palco da guerra na África e Europa, bem como acolhia os hidroaviões que chegavam das Antilhas abastecidos de suprimentos e equipamentos militares, desempenhando o papel de entreposto militar privilegiado na rede de comunicações e esforços de guerra. Seu centro urbano fervilhava à época, navios estrangeiros chegavam trazendo combatentes e prosperavam as empresas ligadas ao negócio da borracha.

Na esteira dos Acordos de Washington, em 1942, a Amazônia foi declarada a principal fonte de matérias-primas essenciais à defesa das Américas, e os Estados Unidos se comprometeram a comprar toda a produção da borracha e de outros insumos do Brasil nos cinco anos subsequentes. O Estado do Pará foi chamado para produzir o látex necessário para movimentar a indústria militar que mobilizava os países aliados. Houve, então, uma tentativa de resgatar o ciclo da borracha para a guerra, considerando que a produção asiática estava nas mãos do inimigo. Este contexto atraiu dezenas de milhares de trabalhadores de outras regiões para Belém, os soldados da borracha, predominantemente nordestinos premidos pela seca, na expectativa de uma vida melhor. Isso provocou um inchaço populacional e, consequentemente, uma severa crise no abastecimento da cidade, cuja infraestrutura já se encontrava sucateada, sem maiores investimentos desde o declínio da economia gomífera. O povo belenense sofreu os efeitos nefastos do conflito bélico mesmo antes do país envolver-se diretamente nele.

Com a chegada dos militares norte-americanos, a situação se agravou. O custo de vida na cidade começou a ficar mais caro, os comerciantes locais preferiam vender para os estrangeiros que detinham maiores recursos e pagavam mais caro pelos produtos. Os gêneros alimentícios logo se esgotavam, ou eram escondidos nos comércios para majorar os preços. Faltava arroz, café, açúcar, itens básicos. Carne era um artigo de luxo. A maior parte dos alimentos manufaturados era importada de outras regiões, via aérea ou marítima, e havia a dificuldade logística, tanto pela distância quanto pela iminência de ataques às embarcações na costa brasileira. Em 1943, o navio mercante brasileiro Pelotasloide foi bombardeado por um submarino alemão U-590, próximo ao litoral do município de Salinópolis.

Até mesmo os costumes sofreram mudanças com a presença estadunidense, a vida noturna já não era tão serena. Os resquícios da “Petit Paris” idealizada por Antônio Lemos foram dando lugar a um tanto do “American Way of life”: instalou-se um cassino no Grande Hotel, o mais luxuoso da cidade, que foi tomado por oficiais da Força aérea dos EUA, onde vinham apresentar-se os grandes astros nacionais e internacionais para as fileiras yankees. A escritora Clarice Lispector veio morar em Belém, por alguns meses, acompanhando seu então marido, Maury Gurgel Valente, diplomata brasileiro, transferido para trabalhar na capital paraense como ligação com o governo americano, em 1944. Logo, a presença ostensiva dos soldados do Tio Sam por toda a parte da cidade passou a ser vista como invasão e ingerência à soberania brasileira.

Contudo, a política da boa vizinha americana também promoveu melhorias na infraestrutura da cidade. A necessidade de uma base adequada para os aviões Catalina e os C-47 que patrulhavam a região fez a Panair do Brasil, empresa aérea americana fundada em 1929, optar por Val de Cães, onde estabeleceu sua base de apoio e manutenção. Localizada distante do centro da capital, esta base – que originou o atual Aeroporto Internacional de Belém – favorecia a aterrissagem das aeronaves sem a vulnerabilidade dos aeroportos existentes na cidade, ambos localizados no perímetro urbano: o da Marechal Hermes, atual espaço Ver-o-rio, e o da Condor, na Praça Princesa Isabel.

As melhorias urbanas também atingiram os bairros do Jurunas e Guamá, exatamente a atual Av. Bernardo Sayão, ou Estrada Nova, ou ainda “Estrada do SESP”. O contingente americano na cidade passou a ser acometido por casos de malária. Uma forma de controlar a epidemia seria drenando as áreas alagadas, local de reprodução do mosquito vetor. Deste modo, foi criado o Serviço Especial de Saúde Pública – SESP, numa cooperação Brasil – EUA, que iniciou a construção de um dique que margearia todo o limite sul da cidade. O serviço de engenharia, então, aterrou os alagados e instalou o dique e as comportas, com o objetivo de melhorar a salubridade das acomodações da tropa americana – e por tabela dos nativos, também.

Dada a sua importância estratégica, o clima de insegurança e medo com os perigos da guerra também marcava a vida do belenense nos idos de 1940. Rotineiramente, era executado um exercício militar que abrangia toda a população, preparando-a para possíveis ataques inimigos. Quando a sirene do prédio da “Folha do Norte” soava dando o alarme, todos já sabiam do que se tratava. Os Zeppelins – os famosos dirigíveis, não os ônibus réplicas – que decolavam de um campo de pousos em Igarapé-Açu, sobrevoavam lentamente a cidade anunciando em alto-falantes o treinamento. O rádio anunciava a “passiva”, como ficou conhecido este exercício, alertando os moradores para que se recolhessem às casas. O comércio fechava as portas, carros estacionavam, as aulas eram suspensas e as pessoas procuravam locais mais seguros para se abrigarem. Os aviões americanos subiam aos céus e executavam vôos rasantes sobre a cidade, dando uma branda ideia do que seria um ataque aéreo, o que felizmente nunca aconteceu.

Quando à noite, a energia era desligada e a cidade mergulhava na escuridão. Os holofotes dos militares varriam as ruas. Até os carros deveriam apagar seus faróis. Todos, necessariamente, deveriam fechar janelas e portas. “Hoje vai ter passiva” era a senha. A iluminação precária da época facilitava o trabalho das patrulhas noturnas para descobrir informantes alemães ou transmissões clandestinas de rádio que denunciassem a movimentação das tropas aliadas em Belém. O policiamento da cidade era realizado pela polícia local e estrangeira – neste período, meu bisavô, Antônio Teixeira Gueiros, fora nomeado Chefe de Polícia do Estado, falava inglês fluente que aprendera ainda criança com os missionários protestantes em sua terra natal, Pernambuco, e era o interlocutor das autoridades policiais americanas – ao toque de recolher, quem ainda estivesse nas ruas era recolhido para manter a ordem e o controle do espaço.

Quando chegou a notícia da entrada do exército soviético em Berlim, o anúncio do fim da guerra foi recebido com festejos por todo o estado do Pará. O povo paraense foi às ruas comemorar. A passeata de estudantes do Colégio Paes de Carvalho festejou a queda de Berlim e as vitórias da FEB nos campos da Itália. Ao retornarem, os pracinhas foram recebidos com grande desfile em carros alegóricos pelas principais ruas da cidade, um verdadeiro carnaval fora de época. Belém do Pará respirou aliviada com o fim do maior conflito do século.